Виноделие.

Виноградные сады станицы лежат в пределах долины Терека не широкою полосою. Различают сады двух родов: старые и новые. Старые заняты коренными жителями: их «дедами», — новые после 1860 года, когда их отводили переселенцам. Первые расположены близ реки; они выгоднее в смысле почвенной и атмосферной влажности и в тоже время менее должны страдать от утренников: но большинство лоз их так стары, что урожаи дают слабые и сделались чувствительнее к переменам воздуха. Новые сады расположены выше относительно уровня реки, близ берега долины, и принадлежат главным образом малороссам — переселенцам. Лозы здесь ведутся не по деревьям, как в Закавказье, а по таркалам; и самые сады относятся к роду так называемых «низких». Сорт винограда преобладает алый, круглый, и только последнее время в молодых садах стали разводить черный сорт, заимствованный у казаков — грузин Шелкозаводской станицы. Обрезка делается на два побега: один оставляют короткий с 3-4 почками (глазками), другой длинный с 5-8 глазками. Посадка ведется очень густая, рядами: ряд от ряда на 1/2 аршина и куст от куста на 1/2—3/4 аршина. Приемы виноградарства те-же, как и в Шелковской станице *), за исключением того, что в последней чаще обновляют корни и один раз в лето окапывают, а другой мотыжат; тогда, как в Новогладковской оба раза разрыхляют землю вокруг лоз мотыгами. Что касается густоты посадки, то она бывает причиною большей кислоты местного вина и плесени ягод. Здесь было бы важно не терять напрасно лучей солнца. Но быть может, этот метод обусловлен знойными летними ветрами и зимними заморозками, так как густая растительность не позволяет ветру действовать губительно и морозам быстро понижать температуру. Некоторые хозяева заводят впрочем и редкие сады. От сорта винограда, в связи с его культурою, от обычая оставлять старые корни, а главное — от дурных, дешевых способов обработки сока, вино получается здесь низкого достоинства: кислое, слабое и дешевое. Виноград бросается прямо кистями, в которых попадается масса заплесневевших ягод, в большое корыто, похожее на каюк. Последний снабжен в одном конце отверстием и наклонен к нему, а на дне его плетеный помост. Под отверстием стоит перерезь. К каюку подвозят возами или подносят в корзинах виноград и особыми дощечками с ручками растирают его о плетенку; сок протекает чрез нее, а грозди и часть чапры остаются на плетенке. Накопившийся в перерезе сок смешивается с чапрой и вместе с нею переливается в бочку. Здесь сусло бродит, чапра поднимается и бочка остается закрытою лишь тряпочкою 12-18 дней. Все время должно наблюдать, чтобы жидкость не переливалась чрез край; она помешивается лопаточкою; всплывающую чапру придавливают и, когда она начинает оседать, спускают жидкость в другую бочку и закупоривают ее шпунтом, замазав глиною. Наступает второе, закрытое брожение, которое обыкновенно кончается в месяц или полтора; т. е. в ноябре «чихирь» готов.

Не говоря о денежном доходе, который дает виноградный сад гребенскому казаку, он дает ему непосредственно и пищу разных видов: виноград едят стар и млад; начиняют им пироги, примешивают к разным кушаньям; все пьют вино — холодное и гретое, как пищу, закусывая хлебом; пьют его и как хмельное. Виноград и его продукты — для гребенца второй хлеб. В неурожайные для винограда годы всякий хозяин бедствует и не весел. Можно утвердительно сказать, что организм гребенца находится в физиологической зависимости от этого растения и «чихиря». Мы видели двухлетних детей, которые пили вино, закусывая его хлебом. Вероятно, и качество сока имеет влияние на население. Иногда в гребенском населении поражают необычайные цифры смертности или рождаемости в то время, когда никакого необычайного явления в прочих условиях того года не заметно; очень вероятно, что влияет качество вина или его количество. Виноград для местного казака имеет значение, не только как продукт обмена и как насущная пища, но он по-видимому влияет на весь социальный склад его жизни: на его отношения к жене и на самый характер женщины. Далее будет видно из цифровых данных какую значительную часть дохода представляет казаку виноградный сад. Между тем, более 3/4 труда здесь дело рук гребенской женщины и ее детей. Признано, что мужчины даже не могут работать в саду так хорошо и успешно, как женщина. Сознание этого значения развило и поддерживает в гребенской казачке («гребеничке») силу голоса и самостоятельность в семье и по отношению к мужу. Вообще, в гребенском казачьем населении женщина составляет заметную рабочую силу и имеет едва ли не первенствующее влияние на экономическое положение всей семьи. Бойкая, живая и горячая, она не боится труда и всякая работа, что называется, кипит в ее руках. Во время войны она без мужа не только кормит семью, но поддерживает все хозяйство и даже высылает мужу деньги. Значительная доля «справки» на службу здесь ведется большею частью на вино и сусло в счет будущего урожая, и казак, уезжая в поход, знает, что расплата с долгами произведется в свое время, благодаря работам и заботам оставшейся жены. С войны он возвращается домой спокойно и находит полный приют, благодаря работам жены. Карает он иногда жену только за любовную измену, но и тут легкость развода у старообрядцев спасает женщину от деспотизма мужа и забитости, оставляя за ней полную равноправность, тем более, что и без мужа она сумеет прокормить себя.

По переписи в станице оказалось хозяйств садовладельческих 277, и следовательно лишь 1,8% общего числа хозяйств не имеют садов. По данным Межевого Управления, под виноградными садами станицы считается 128 десятин, средняя же величина каждого отдельного сада равняется 1100 квадр. саженям, то есть около 1/2 десятины. В год переписи получено со всех садов станицы вина (чихиря) 28,525 ведер; следовательно, средний урожай этого года был 225 ведер на казенную десятину. Такой урожай весьма не велик, а между тем, этот год считали хорошим «средним». Чтобы понять это, необходимо упомянуть о следующих обстоятельствах: 1) что в 1876 г. был поздний мороз и снег (9 мая), который погубил много лоз; 2) что в настоящее время имеется много молодых садов, которые не дают еще полного урожая, и наконец 3) что сады старожительские, расположенные близ Терека, уже сильно устарели и ослабели. Майский мороз 1876 года, по показаниям жителей, до сих пор отзывается уменьшением урожая против прежних лет на 1/4 часть; молодость и устарелость других садов — тоже умаляет урожай на 1/4 часть, так что настоящий урожай (225 вед.), по мнению жителей, соответствует урожаю до 450 ведер вина с десятины зрелого и полного сада. Тогда на хозяйство пришлось бы до 200 ведер. Урожай этого года дает на среднее садовладельческое хозяйство 103 ведра чихиря, а на общее число по 101 ведру. Чихирь продается здесь от 50 до 90 коп. Поэтому, полагая что все продано вином, на хозяйство приходится дохода по 70 руб. 70 коп. Но продукты сада продаются и обмениваются не только вином, но и суслом, по 20-30 коп. за ведро, если оно без «чапры» (остатки выжимок); продают спиртом и наконец, ягодою — возами («одрами»). Последние два случая редки; во 1-х потому, что винокуры-заводчики берут за перекур так дорого и так небрежно перекуривают, что дело становится убыточным для хозяина; Во 2-х ягодою, возами, здесь нет расчета продавать на том основании, что соседние станицы все винодельные и в ягоде не нуждаются. Если сусло или чихирь обменивают не на деньги, а на товары, то это делается у станичного торговца - армянина или еврея, которые содержат там лавки; обмен идет по мелочам, ведется в течении года и, главным образом, — в долг. Торговцы имеют даже для такого сусла собственные чихирни или винокуренные заводы, где делают вино, или гонят спирт. Для уяснения себе степени невыгодности подобного обмена для казачьего населения, возьмем в пример самый употребительный товар, ситец **). За аршин гнилого ситца торговец берет одно ведро сусла, в то время, как низшие сорта этой материи, стоят в Нижнем или в Москве 8 копеек. Но положим, что они стоят 12½ коп. за аршин; сусло же, даже по местной, дешевой цене, продается 25 коп. ведро. Значит, забирая в долг ситец, казак продает свой продукт на 50% ниже низшей цены его. Торговец же армянин, продает это сусло уже в виде вина minimum за 50 коп. ведро и получает, следовательно, на свои 12½ к. — 400%. Вообще, продажа сусла, даже на чистые деньги — казаку не выгодна; но она весьма употребительна, особенно в такие военные годы, каким был 1877 год, когда казаки «на отправку» распродали даже большую часть посуды. Следующий расчет выясняет невыгодность продажи сусла: из 4-х ведер алого сусла получается 3 ведра вина; продавая сусло по высокой, сравнительно, цене в 30 коп. ведро, за 4 ведра хозяин получит 1 руб. 20 коп., продавая же вино, лишь по средней цене, он за 3 ведра получает 2 р. 10 к., то есть почти вдвое больше. После этого понятно, почему местные водочные заводчики (армяне, евреи, отщепенцы — казачьи офицеры), стараются всеми мерами отбить у казаков охоту перекуривать сусло и вино на водку, и желают перекуривать его сами.

В этот же типичный для казачьего разорения, военный год, было замечено еще одно неисчислимо-важное свойство местных виноградных садов. Это свойство необходимо оттенить и посвятить ему насколько слов. Если казак «на справку» продает скот, орудия, дом, то хлебопашество становится невозможно и хозяйство вполне разоряется. Но у него есть сад: забирая в долг, под будущий урожай, он обязуется платить суслом. Сад от этого не страдает; он продолжает пользоваться уходом той же семьи, а женщины и дети кормятся его ягодами — отдадут ли они весь долг или часть его. Каждый торговец это знает и спокойно дает казаку в счет будущего хлеб или деньги на пропитание, сознавая, что должников надо кормить, и что тогда только они и урожай снимут. Значить фактически — сад остается садом: садовое хозяйство не разрушится, не разорится и в конце концов казак-винодел все-таки имеет от него постоянный источник дохода. Словом ни один из других отделов казачьего хозяйства не выдерживает так стойко периодического разорения казака войною, как «сад». А отсюда ясно, что ни один налог не бьет так сильно гребенского казака по карману, как тот, который его заставил-бы прекратить виноделие.

В 1879 году состоялось положение, в силу которого с заводов, выкуривающих виноградную водку, взыскивается акциз по 40 коп. с ведра емкости заторного куба в сутки. Вся тяжесть этого закона падает исключительно на производителя местного вина — казака. Теперь уже заводчики не дают казаку и прежней цены, 25 коп. ведро сусла и 50 коп. ведро чихиря, так что, в силу нового акциза, цена на сусло понизилась еще на 5 коп. (на 20%) против прежней низшей цены. Между тем, в самую трудную минуту казак сдает заводам большую часть своего виноградного продукта суслом и тогда ему о заведении лишней посуды на собственную фабрикацию чихиря и на ожидание его сбыта — нечего и рассчитывать. Думаем, что последствием этого будет не только обеднение гребенского войска, но и самая «справка» не обойдется без правительственных субсидий. Обойти влияние этого закона можно лишь устройством перегонных кубов в каждом казачьем хозяйстве, но на это у казака опять таки нет запасных средств.

Мы сказали выше, что станица имела с садов 28,525 ведер вина, которые можно оценить (по 70 коп.) в 19,967 р. 50 коп. Прежде нежели учесть затрату труда на это производство, будет уместно сказать несколько слов о приемах культуры местных садов, потому что от неё зависит количество затрачиваемых рабочих сил. Виноград садят здесь, как уже сказано, очень густыми рядами и только в последнее время новые сады стали разводить реже, заимствуясь примером у грузин Шелковской станицы. Но такова густота полного сада; в начале же лозы садят редко и на третий год лишь начинают делать от них отводки, а к пяти годам доводят сад до настоящей густоты. Чрез 3-6 лет сад начнет давать полный урожай и считается зрелым, «полным»; до истечения этого срока он считается «молодым». Для ясности описания садовых работ мы предположим, что закладка сада делается сразу. Сады жителей обводятся канавою в 2 ар. ширины и 1½ глубины; земля из неё складывается к границам сада, образуя вал, который еще переслаивается боярышником, терновником или другим колючим кустарником. Это образует ограду. Но, так как большая часть садов смежны между собою, то на каждый сад приходится немного саженей такой ограды. Для посадки черенков («чубуков»), рядами роют вдоль сада с осени длинные канавки на 1½ аршинном расстоянии; глубина их 3/4 аршина, ширина - 1/2 аршина. В канавках делают еще ямочки («гнезда») в которые и кладут черенки по парно и зарывают. На десятине делаются 80 рядов по 60 сажень длины и на них размещается до 23,200 лоз; все же протяжение канавок составит 4800 саж. Этим завершаются работы первого года.

На второй — в конце марта или апреля снимают верхний слой земли, которым черенки предохранялись от зимней стужи, то есть, «открывают» сад; заготовляют для всех лоз по тычинке («таркалы»), и втыкают ее рядом с лозою, подвязав последнюю мочалкой «к таркалу». Это — «сухая» подвязка. Почву между канавами перекапывают на одну лопату глубиною. Когда лоза разовьет листья и вытянется, то ее подвязывают вновь к таркалам, называя эту подвязку «зеленою», после чего очищают сад от сорных трав мотыгою или руками; чем достигается и разрыхление верхнего слоя и окучивание корней землею («подбивка»). В августе ветер часто сваливает таркалы или срывает лозу, что требует нового пересмотра и поправки. В ноябре возобновляются погибшие лозы, а все остальные обрезываются; причем оставляется при каждой лишь два побега на будущий год, один с 3, а другой с 8-ю почками. Затем эти побеги нагибают к земле и вместе с корнем покрывают слоем земли; а таркалы вынимают, складывая в кучи, и убирают обрезки лоз; ограда осматривается и ремонтируется. Таким образом «закрывается» сад.

На третий год — работы те же, за исключением того, что заготовляется лишь 1/3 часть таркал, на место испортившихся и не производят перекопки сада: она заменяется подбивкой земли мотыгою.

На четвертый и пятый год тоже: добавляется лишь осенью резка виноградных кистей, так как за последние два года уже получается некоторое количество ягоды, равное в сумме — половине одного посредственного урожая. О давке и приготовлении вина мы сказали раньше и потому приступим к учету всего труда, на основании тех показаний, которые дали нам садохозяева.

1) В год закладки сада затрачивается на казенную десятину: а) на 40 саж. ограды 20 раб. дней, б) на 4800 саж. канавок 275 раб. д., так как 1 человек в день делает 15-20 саж., в) на заготовку 23,200 черенков для посадки 70 раб. дн. (1 чел. успевает в день 350 штук), г) на посадку 23,200 черенков 165 раб. дн. (1 чел. успевает 140 в день), д) закрыть черенки на зиму 77 раб. дн. (1 чел. по 300 в день). Всего же на первый год затрачивается 607 раб. дней.

2) На второй год: а) раскрыть сад требуется 46 раб. дн., (1 чел. раскрывает в день 500 лоз), б) съездить в лес за 23,200 таркалами, вырубить, обострить их и привезти в сад 167 раб. дн. (1 чел. нарубить 300, заострить 500, достав. 600 в день), в) поставить таркалы около лоз 110 раб. дн. (1 чел. успевает в день 200), г) подвязать лозы к таркалам («сухая подвязка») 66 раб. дн. (1 чел. успеет 350 лоз подвязать), д) перекопать сад 150 раб. дн. (1 чел. 16 кв. саж. в день), е) подвязка лоз «зеленая» 66 раб. дн. (350 лоз в день), ж) мотыжить от сорных трав 64 раб. дн. (1 чел. на 360 лоз), 3) поправить сваленные таркалы и подвязать их. 22 раб. дн., и) возобновить погибшие лозы отводкой или посадкой: в первом случае 1 чел. успевает лишь 40 в день, во втором 140. Долговечность лозы считается 18 лет, потому возобновляется ежегодно до 1300 штук. Всего нужно 33 раб. дн. і) обрезка лоз на 2 побега, (1 чел. на 400 лоз) 58 раб. дн., к) уборка таркал 38 раб. дн. (1 чел. 600 в день), л) уборка обрезок и мусора (на 2000 лоз 1 чел.) 11 раб. дн., м) закрытие лоз землей на зиму 77 раб. дн., н) ремонт ограды 3 раб. дн. Всего на второй год 911 раб. дней.

3) На третий год те же работы, за исключением того, что сад не перекапывают и заготовляют не все таркалы вновь, а лишь заменяют новыми одну третью часть; перекопка заменяется весенним подбиванием земли мотыгою; следовательно, вместо 167 дней, требуемых приготовлением 23,200 таркал, потребуется 36 дней, а вместо 150 дней на перекопку, пойдет лишь 64 дня мотыжения. Поэтому на третий год будет затрачено 714 дней.

На четвертый и пятый годы израсходуются несколько более, так как за эти два года получается уже пол урожая ягоды, которая потребует расхода сил на резку винограда и на давку. В эти годы собирается винограда с десятины до 12 возов, а нарезать 1 воз и привезти его в станицу могут лишь 2 человека в день; поэтому для двенадцати возов потребуется 24 раб. дня. На давку для получения сусла потребуется тоже по 24 раб. дня, так как один воз успеют сдавить в день тоже 2 человека. Следовательно, на четвертый и пятый годы, потребуются на уход за садом по 738 дней. На шестой год сад уже считается совершенно зрелым. Значить до его зрелости, в течении 5 лет, затратится всего 3708 рабочих дней. Если из винограда будет делаться вино, то для полного виноградного хозяйства придется еще считать расход на посуду, «Чихирню» (здание, где происходить брожение и хранится вино) и на инструменты. По показаниям жителей, на десятинный сад таких расходов потребуется на 225 руб. 50 коп., которые в переводе на рабочее время соответствуют 564 раб. дням; так что вся трата на обзаведение десятинного садохозяйства дойдет до 4272 раб. дней. Поэтому средний годовой расход за пять лет - на десятину молодого сада составит 854 раб. дня.

Зрелый виноградный сад требует ежегодно тех же перечисленных работ, с тою разницею против молодого сада, что с него получается уже полный урожай винограда, который потребует больше рабочих сил на резку и давку, да еще силы и времени на процесс брожения сусла, переливания, помешивания и т. д., словом на приготовление вина из сусла. Эти работы потребуют, при среднем урожае в 450 ведер или 24 воза, - 30 рабочих дней, потому что для этого необходимы 15 дней ухода 2 человек. На резку и на давку при полном урожае требуется еще 48 раб. дней; так что в зрелом саду ежегодный расход увеличивается на 78 дней.

На основании этих данных возможно приблизительно вычислить: сколько на обработку 128 десятин садов затрачивается Новогладковскою станицею. По показаниям жителей, одна половина садов должна быть принята молодою, так как 1/4 их побита морозами 1876 года и требует возобновления, а другая четверть — только заводится вновь. Поэтому 64 десятины требуют среднего расхода по 854 раб. дней, а 64 зрелых садов требуют по 816 дней. Это составит 106,880 дней. Надо заметить, что большую часть перечисленных садовых работ исполняют женщины и полу-рабочее население. Только рытье канав, изготовление таркал и инвентарь делается мужскими полно-рабочими силами.

Из вышеизложенного следует, что каждый двор, средним числом затрачивает на виноградарство и виноделие 379 рабоч. дней, что соответствует в каждом дворе 1½ рабочим, которые заняты исключительно садом. Если припомнить, что до морозов средний урожай равнялся 35,656 ведрам, то выходит, что каждое ведро вина обходится в три рабочих дня; — а это значит, что рабочий день вознаграждается садом 23 коп., то есть на одну копейку ниже заработной платы, которую получают женщины и полу-рабочие в этих местах. ***) Вообще, при меньшей густоте сада, требовалось бы меньше рабочей силы, а продукт был бы доброкачественнее, и тогда виноградный сад представил бы гораздо больше выгоды.

Заканчивая этим расчеты общих и средних трат, необходимо привести распределение садов в Новогладковской станице по хозяйствам. Выше было сказано, что всех садовладельческих дворов насчитывается 277. Сады эти не равные: во первых — старые сады больше новых, Во вторых — состав семей различен: в одной две отбывных души, в другой три или одна душа. Но в среднем, паи сада, которые существуют фактически и к существованию вызваны периодическими распадениями и усложнениями семей, мало отличаются друг от друга: величина их колеблется от 420-540 кв. сажени на отбывную душу. Есть семьи, которые имеют пять и шесть паев, есть и в 1 пай. Урожай одного пая был около 83 ведер вина. Поэтому хозяйства по садам распадаются в следующие группы: а) не имеют вина 5 хозяйств; б) имеют менее 55 ведер вина 86 хоз.; в) от 55 до 110 ведер 55 хоз.; г) от 110 до 300 вед. 111 хоз. и д) исключительные хозяйства, которые имеют более 300 ведер — 25 хозяйств.

Нами рассмотрены два, самых существенных отдела хозяйства Новогладковской станицы: земледелие и виноградарство. Степень важности их одинакова для всех гребенских станиц.

Виноградом часто поправляется хлебопашество (после войны), а хлебопашество помогает садам (в годы климатических невзгод для последних); поэтому здесь случается, что хлебопашество ведется двором при незначительном числе рабочего скота, на счет денег, вырученных с сада.

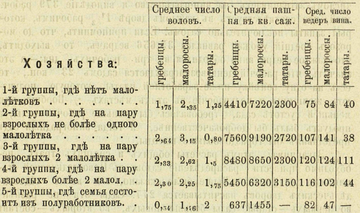

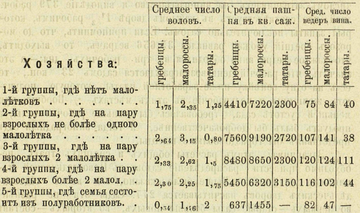

Следующая таблица показывает, на сколько успех земледелия и скотоводства станицы зависит от племенного состава ее населения и от числа непроизводительных (малолетних) членов в отдельных хозяйствах.

*) Более подробное описание работ и приемов местного виноградарства и виноделия помещено ниже — в описании Шелковской станицы.

**) На белье и платье, кроме черкески и брюк, казаки употребляют исключительно ситцы.

***) Они получают в год 60 руб., что за рабочий день составляет 24 коп.